初演から200年以上経った現在も世界中の人々を魅了し続ける、人類史上最高の曲と言われるL.V.ベートーヴェン作曲 交響曲第9番「合唱付き」とは・・・その魅力の謎に迫ります。

「第九」プロフィール

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(ドイツ)作曲 交響曲第9番 二短調 作品125

初演1824年5月7日オーストリア・ウィーン

彼の最後の交響曲で「人類の友愛と平和」をうたった壮大な作品で、合唱が入る交響曲としては史上初。

ベートーヴェンの生きた時代

「第九」交響曲は、ベートーヴェンが生きた激動の時代の歴史や社会情勢を映し出す壮大な音楽物語であると同時に、彼自身の思想や理想を深く反映した作品です。そのため、このベートーヴェンの生きた時代に何が起こっていたのかを理解しないと、この曲に込めた思いが理解できません。まずはそこから解説していきましょう。

1.フランス革命(1789~1799)(ベートーヴェン19歳~29歳)

自由・平等・友愛を掲げて旧体制(絶対王政)を打倒する革命は、ベートーヴェンが19歳のころから始まりました。この革命によって封建制度や特権階級が解体され、市民社会と民主主義の理念が広まりましたが、革命はしい混乱も伴い、最終的にはナポレオンの台頭・軍事独裁政治につながります。

ベートーヴェンにとっては、ボン大学入学直後の1789年7月にフランス革命が勃発。民衆の力による絶対王政打倒をテーマにした大学の講義にベートーヴェンも熱狂し、生涯にわたって共和主義と自由主義を理想として掲げるようになります。

2.ナポレオン時代(1799~1815)(ベートーヴェン29歳~45歳)

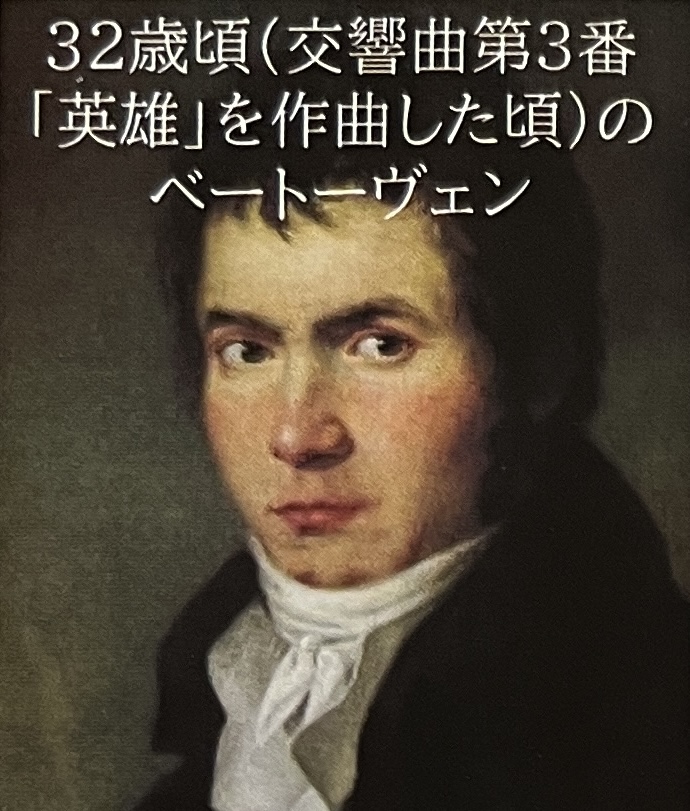

ナポレオンは、革命の理念を引き継ぎつつ、ヨーロッパの大部分を征服した英雄となりました。しかし次第に独裁色が強くなっていきます。初、ベートーヴェンはナポレオンを「自由の英雄」として高く評価し、交響曲第3番を「英雄交響曲」と名づけ、ナポレオンに献呈しましたが、ナポレオンが皇帝に即位したことを知り、献星を取り消しています。これは「革命の理想が権力欲に汚された」という強い失望の表れで、以降ベートーヴェンの音楽には「理想と現実の葛藤」が色濃く反映されることになります。

3.ウィーン体制(1815年~1848年)(ベートーヴェン45歳~56歳(没))

ナポレオン戦争終結後、ヨーロッパの列強が秩序回復を目指し旧王朝の復権を推進。革命前の絶対王政や封建制度を復活させようとする動きが強まり、自由主義・民主主義運動は弾圧された以前の社会に戻っていきました。そのため言論の自由や政治運動が抑えられ、理想を公然と唱えることは危険でした。

このようにベートーヴェンの晩年は、絶望的な環境の中での創作活動となったのです。そうした中で作曲された「第九」は政治的メッセージを避けながらも、“精神の自由と人類愛”を強く訴える象徴的な作品となったのです。

ベートーヴェンが生まれ思春期を過ごしたころは、まだ絶対王政の時代です。しかし成人する頃にフランス革命が起り、やっと自由な時代がやってきたかと思うと、ナポレオンによる独裁や、その後のウィーン体制(絶対王政の復活)による自由と民主主義が弾圧される中で晩年を・・・まさに激動の時代に生き、その間30年も構想を温めながら完成した曲が「第九」なのです。

シラーの詩とベートーヴェン

第4楽章の歌のモデルとなったシラーの詩「歓喜に寄す」とはどういうものでしょうか。この詩を作ったフリードリヒ・フォン・シラー(1759年~1805年、ベートーヴェンより11歳年上)は、ドイツを代表する詩人・思想家でゲーテとともに黄金期を作りました。

この詩は1785年(シラー25歳)の作品で、平和と人類愛をモットーにした世界主義の秘密結社<フリーメーソン)のために書かれたものと言われています。その後ヨーロッパ各地に広まり、フランス革命にも影響を及ぼしました。

ベートーヴェンは1793年頃(23歳頃)にこの詩に出会い熱狂し、「この詩の全に作曲をしたい」と日記に残しています。それから30年後の1823年夏に「終楽章をシラーの詩を使った合唱曲にしょう」と決断。詩の約半分を引用し、順番入れ替えや語句の変更を行い、さらに冒頭にベートーヴェン自身の言葉(3行)を加えて、「人類の弟愛」を表現した壮大なメッセージ音楽としたのです。

「第九」作曲までの道のり

1.構想の始まり(1790年代~)

■1793年5月23歳きベートーヴェンは、フリードリヒ・シラーの詩「歓喜に寄す(An die Freude)」に出会い、これに音楽をつけたいという思いはじめます。しかしこの時点では、あくまで構想レベルでした。

■1800年代初頭:何度もこの詩を音楽化しようと考え、スケッチ帳にも断片が見られますが、交響曲としては実現しませんでした。

2.作曲開始(1817~1823)

■1817年(47歳):ロンドンのフィルハーモニック協会から交響曲の作曲依頼を受けます。これが第九交響曲作曲の直接的な契機になります。

■1818~1823年(48歳~53歳):本格的に第九交響曲の作曲に取り組み始めます。第1~3楽章は通常の交響曲形式で構想。第4楽章をどうするかで非常に悩み、最終的にシラーの詩を用いた合唱を入れるという革新的な決断に至ります。このことは、自筆譜から何度も構成を変えて試行錯誤していたことが分かります。

3.完成と初演(1824年)

■1824年3月(54歳):「第九」交響曲が完成。構想から30年が経過していました。

■1824年5月7日:ウィーン、ケルントナートーア劇場にて初演。ベートーヴェンはこの時すでに完全に聴力を失っており、演奏を聴くことができませんでしたが、観客は熱狂して喝采を送りました。

「第九」の曲の構成~壮大な音楽物語

第1楽章から第3楽章は、第4楽章で「歓喜」に到達するまでの壮大な精神的・哲学的な旅でもあり人類が歩むべく歴史物語を表現しています。第1楽章の混沌、第2楽章の戦い、第3楽章の祈り・安らぎ、第4楽章の歓喜という構成が、まさに当時の社会と人間の心の動きを劇的に表現しているのです。

激動の時代を生きたベートーヴェンは、革命の理想や自由の精神に共感しつつ、その暴力や混乱には複雑な思いを抱いていたと伝えられています。「第九」はそうした時代の精神的な総括ともいえる作品であり、単なる芸術作品を超えて時代の「記録」と「理想」の両面を内包しています。

第1楽章~時代の混沌と不安定の象徴

旧約聖書の創世記のような始まりだとか宇宙の創造といった解釈がありますが、私は「混沌とした時代」を表現していると考えています。

第1楽章の冒頭、弦楽器の静かなトレモロから始まる不安定な和音や揺らぐ動機は、革命前の「社会の混乱・不安定さ」を音楽的に表現しています。そして最後まで重苦しい雰囲気が続きます。

ベートヴェンが生きた(革命前の)絶対君主制の時代、人々の抑圧された不満や不安が描かれています。

音楽的には、短調で始まり、その後短調と長調が何度も入れ替わり、また不安定な和音を使うことで混沌のした時代背景を表現しています。第1楽章の最後(終結部)では、葬送行進曲のような不気味な音型の後、第1主題のユニゾンで締めくくられます。これは、次に続く革命の前夜の雰囲気を表現していると考えています。

第2楽章~社会の「混乱」と「戦い」

第2楽章の激しいリズムや緊張感は、フランス革命に端を発した自由のための戦いで、社会や市民が困難に立ち向かう「闘争の場面」を象徴していると考えられます。革命や戦争、社会変革のために戦う市民たちのエネルギーや葛藤が音楽の中で爆発しています。中間部の穏やかな部分は、混乱と戦いの中の、つかの間の安らぎ・休息の場面です。

この楽章を通して、戦いの場面と安らぎの場面が交互に出てきますが、これはベートーヴェンの生きた時代に、何度も自由を求めて戦い、それが実現したかと思うともとに戻るということを繰り返した時代を象徴しています最後の部分(終曲部)では、穏やかな中間部の主題が現れたかと思うと、突然それが打ち消され、冒頭の邀しい主題部分が登場して終わりますが、これも「戦いはまだ終わっていない」とでも言いたいのでしょう。

前述の通り、ベートーヴェンの晩年は、旧体制(絶対王政や封建制度)に後戻りしてしまい、彼は本当の自由を見ないままこの世を去りました。

音楽的には、第2楽章はスケルツオ楽章です。交響曲を構成する楽章の中に軽快で3拍子の楽章を設ける技法はベートーヴェンも多用しました。スケルツオは、その前の時代(バロック時代やモーツァルトの時代)のメヌエットに代わる楽章として流行しました。

「第九」ではこの楽章の特徴を見事に「戦い」の場面として利用したのです。

第3楽章~安らぎ、祈り、平和な時

静かで美しい旋律が続き、まるで天上の音楽のように争いのない世界を表現しています。しかし・・・これはベートーヴェンが考える本当の意味での「自由・平等・友愛」ではないのです。

第2楽章で自由を求めた戦いを繰り広げ、ついに自由を勝ち取った平和なひと時で、ベートーヴェンは第4楽章の「歓喜」に向かう過程において、深い内省と精神的浄化の時間をこの楽章に託しています。

前述の通り、ベートーヴェンの晩年は、この第3楽章が表現するような社会にはなりませんでした。おそらくこれは、当時の市民たちが思い描いた、自由で平和な世界なのでしょう。しかし、ベートーヴェンにとって、これは「本当の安らぎ」ではなく、むしろ戦いの後の心の揺れや迷い、あるいは未来への不確かさを内包しています。

音楽的には穏やかですが、その中に時折、陰影や揺らぎがあり、完全な安息とは違う緊張感が潜んでいます。まるで「心の傷が癒えかけているがまだ完全には癒えていない」状態のような、複雑な感情です。

しかし、そうは言うものの、穏やかな旋律はまるで「魂の癒し」や「希望の光」を表し、それはまだ形を成していない未来への希求です。

また、第3楽章は第4楽章の歓喜の歌につながる重要な橋渡し役です。第4楽章で到達する歓喜の爆発は単なる楽しい感情の爆発ではなく、この深い内省と祈りがあってこそ、真の歓喜となるのです。

第4楽章~「歓喜」を見つける旅の終着点

ベートーヴェンの音楽的・思想的到達点を示す非常に重要な楽章です。

■冒頭

激しい不協和音のファンファーレから始まります。これまでの音楽(第1~3楽章)を根本から問い直す導入部で、「今までの考え方で本当に良かったのか?」「何を言じればいいのか?」という根源的な問い、心の叫びです。

「新たな展開の始まり」を告げる鐘で、第3楽章で気持ちよく寝ていた聴衆を起こす意味もあるかもしれません。

■低弦(チェロ、コントラバス)によるレチタティーボ

(レチタティーボとは語るように演奏すること)

冒頭の驚愕のファンファーレに続く音楽は、「真の歓喜(自由・平等・博愛に支えられる世界)」を探す旅です。そのため、これまでの時代・社会を象徴する第1楽章~第3楽章を順次提示し、「真の歓喜」を探っていくのです。

「これではない!「このままではだめだ」「何かもっと新しいものが必要なんだ」という葛藤が現れています。

①ファンファーレ(これ(第3楽章のこと)ではない、何かが違うんだ)→②低弦(お任せください。これが真の歓喜では?)

③ファンファーレ(いや、まったく違う、そうではないんだ)→④低弦(あ、そうか。じゃあこんな感じでしょ?)

⑤管楽器の終止(いやいや。もう一度過去(第1楽章~第3楽章)を振り返ってみようではないか)

⑥第1楽章冒頭部分が登場(昔はこんなひどい時代だった)=⑦低弦(確かに。そうすると、歓喜はこういう感じではないだろうか)

⑧第2楽章のテーマが登場(自由を求めて戦ったけど・・・)→⑨低弦(大変な戦いだったな。戦いに勝って得た自由はこんな感じか)

⑩第3楽章のテーマが登場(やっと得た自由と平和。これではだめなのか?)→①低弦(平和なんだけど、ちょっと違う。これだろう!)

⑫管楽器による歓喜のテーマの断片(なるほどそうか、これが歓喜じゃないか?)→⑬低弦(そうそう、たぶんこんな感じだと思う)

⑭管楽器による終止(それだよ!じゃあ聞いてみよう!チェロバスさんよろしく!)

■低弦(チェロ、コントラバス)による「歓喜」のテーマ

仏弦がついに「歓喜」に一歩大きく近づきます。歓喜のテーマが静かに演奏されるのです。しかしまだ自信のない小さな音です。「歓喜」の芽生えと言っても良いかもしれません。

■次第に大きくなるテーマ、ついに「歓喜」に到達したのか?

低弦が提示する「歓喜」のテーマ(=理念)に対し、少しずつ賛同し共鳴する人(楽器)たちが現れます。そのテーマに加わる楽器が次第に増えて音量も大きくなっていきます。そして、ついにオーケストラ全体で「歓喜」のテーマがフォルテッシモで演奏され、「真の歓喜」が見つかったかのような場面になります。

■いや、違うぞ!

すると、突然冒頭の「驚愕のファンファーレ」が登場し、また振り出しに戻ります。すると、ソリストが「おお、友よ、このような音ではない。むしろ、もっと心地よい、もっと喜びに満ちた音を鳴り響かせようではないか。」と歌い始めます。これは、器楽から声楽への転換を「詩の形で正当化」する前代未聞の方法で、シラーの詩には無かった部分。ベートーヴェンが追記した歌詞です。ここ、聞きどころです!

そしてついに合唱全体で「歓喜の歌」を歌い始めますが、まだクライマックスではありません。

■ソリストと合唱の掛け合い

ソリストと合唱が交互に歌い始めます。歓喜のメロディは何度も繰り返され、さまざまな楽器編成やテンポで変奏されていきます。「歓喜のメロディ」が人類全体に広がっていくイメージと解釈されます。

■中間部マーチ

中間部はオーケストラによるマーチが演奏されます。「世界中に広がる歓喜のパレード」のようで、全人類が祝祭に参加していく様子を描いています。「歓喜の精神が具体的な行動や結束として現れる」様子を象徴し、リズムの強さは、これまでの苦難を乗り越えた「新しい共同体の誕生」を暗示しています。

マーチの力強いエネルギーが頂点に達すると、徐々に音楽は柔らかく、そして壮大に変化します。

弦楽器や管楽器が豊かな和音を紡ぎながら合唱の登場を準備します。この移行部分は「個々の力がひとつに集まり、全人類の歓喜へと拡大する過程」を表現しています。

■マーチから合唱へ~4楽章最大の見せ場・サビの部分へ!

そして・・・ついに合唱が登場し、シラーの詩「歓喜に寄す」を歌い始めます。歌詞の「歓喜よ、われらの神よ、汝は天から来たりて」は、理想的な人間の絆と神聖な喜びを謳い上げています。ここは音楽的にもクライマックスであり、全楽器と合唱が一体となって壮大な喜びを表現します。この部分は、ベートーヴェンの理想とした人類の連帯と自由の精神が音楽で具現化された象徴的な場面と言えるでしょう。

合唱が歌うサビの部分の歌詞は以下の通りです。

Freude, schöner Götterfunken,

Tochter aus Elysium,

Wir betreten feuertrunken,

Himmlische, dein Heiligtum!

Deine Zauber binden wieder,

Was die Mode streng geteilt;

Alle Menschen werden Brüder,

Wo dein sanfter Flügel weilt.

歓喜よ、美しい神々の火花よ、

楽園より来たる乙女よ、

我らは、炎に酔いしれ天上界に踏み入れん、

天の女神よ、あなたの聖なる殿堂へ。

あなたの魔法は再び結びつける、

世間の慣習(時代)が厳しく分断したものを。

すべての人々は兄弟となる、

あなたのやさしき翼の元に。

■フーガ(対位法的展開)によるメッセージ

サビの部分が終わると、「Seid umschlungen, Millionen!(抱き合おう、幾百万の人びとよ)」の言葉とともに、フーガ(追いかけ合い)の技法が展開されていきます。合唱パートが厳格な様式の中で、次々に旋律を重ねていきます。同じテーマが、ソプラノ→アルト→テノール→バスへと引き継がれることで、精神的な高揚だけでなく、理性や秩序、知性をもって歓喜を構築していく姿が現れます。

■プレ・クライマックス

「Uberm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen!(星空の彼方に愛の父が住んでいるに違いない)」というシラーの詩の中で最も神秘的で崇高な一節。

音楽はテンポを落とし、天上世界を思わせるような敬虔な響きに包まれます。ここでは人間と神(つまり理想)が一つになることが暗示されます。

■コーダ(終結部)~圧倒的なフィナーレ

ここから音楽は一気に盛り上がり、合唱とオーケストラの力が最高潮に達します。テンポが速まり、各パートが「歓喜の歌」を全力でぶつけ合うように歌い交わします。

合唱は「Freude!(歓喜よ!)」を繰り返し、絶叫に近い高揚の中、理想の実現、人類の調和、歓喜の勝利を象徴する壮大な締めくくりで曲が終わります。

「第九」とは・・・その魅力とは結局何だったのか?

ベートーヴェンが、人生最後の交響曲として残した「人類の友愛と平和」をうたった壮大な作品です。

彼が生きた時代は、人々が自由を求め戦い、それを得たと思うと裏切られ、奪われることが繰り返された時代。

そんな混沌とした時代を第1~第2楽章で表現、おぼろげながら見ることができたかもしれない、自由で平和な世界を第3楽章で、しかしそれは、理想とする世界ではないんだ、と言って「本当の歓喜」の世界を見つける旅の終着点である第4楽章、と言う構成の作品です。

彼が理想とした、人類(人々)にとって本当の意味での幸せな世界、「自由・平等・友愛」が実現された世界に人類が到達することを夢みて、後世の人々にそれを託し、この曲を選したのです。

「第九」以降のベートーヴェン

「第九」完成後、彼はさらに精神的、内面的な深みを追求し、特に晩年には弦楽四重奏曲を中心に創作活動を続けました。

「第九」の作曲時にはすでに完全に聴力を失っており、体調不良や鬱病も発症する中、社会からの孤立によって、自己との対話に深く役頭し、その結果として内面世界の探求と革新が生まれ、晩年の作品は「複雑で挑戦的、破壊と救済が共存する成熟の極地」とされています。

ベートヴェンは、「第九」の初演から約3年後の1827年3月26日、ウィーンで56歳の生涯を閉じました。彼の死はヨーロッパの音楽界に衝撃を与えました。クラシック音楽としては、彼の死で「古典派」と言われる時代が終わりその後「ロマン派」と呼ばれる時代に入っていきます。

ちょっと一息「第九」の様々なエピソード紹介

第4楽章では、なぜソロと合唱が交互に出てくるのですか?

♪これは音楽的にも意味的にもとても重要です。ソリストは個人の声として、感情の繊細さや個別のメッセージを伝えます。一方、合唱は集団の声として、社会的・普遍的な歓喜や連帯感を表現します。交互に登場することで、個と集団の対話や掛け合いが生まれ、人間社会の複雑さと調和を象徴しているのです。

♪シラーの詩「歓喜に寄す」は個人の感情から始まり、最後には人類全体の喜びと連帯を讃えます。ソリストは詩の個人的な部分を表現し、合唱は詩の普遍的・集団的なメッセージを表現します。そのため、詩の構造に合わせて音楽もソリストと合唱の使い分けがされているのです。

♪また、ソリストだけ、あるいは合唱だけが続くと、聴き手が疲れてしまったり単調になる恐れがあります。交互に登場することで、聴衆の注意を引きつけ続け、集中力を維持させる効果もあるのです。

CDの録音時間と「第九」の関係

♪CDは日本のソニーとオランダのフィリップスが共同開発しました。初、フィリップスは「60分で十分だ」と主張していましたが、ソニー側(特に時の副社長:大賀典雄氏)が「ベートーヴェンの第九が1枚に収まるように」と主張したという話があります。ワルター指揮・第九の録音(1951年盤)が74分だったことから、初CDの直径が10センチ程度60分だったところ、直径12cm、再生時間が74分に延長されたというのが定説となっています。

フリーメイソンとの関係が気になるんですが・・・

♪現在では、フリーメイソンと言うと少し怪しげな秘密結社のイメージがありますね。少なくとも18世紀後半~19世紀には、多くの芸術家・思想家・貴族が加入し、モーツァルト、ハイドン、ゲーテなどもそのメンバーでした。時のフリーメイソンは啓蒙主義的な友愛団体で「自由・平等・友愛」などを追及する人々の集まりでした。

♪シラーやベートーヴェンは・・・諸説あります。会員名簿に2人の名前は無かったと言われていますが、友人などの多くが会員であったことなどから、大きく影響を受けていたようです。シラーの詩「歓喜に寄す」や「第九」の精神は、フリーメイソンの理念と極めて親和性があることは間違いありません。

「第九」の第1楽章~第3楽章の終わり方に特徴があると聞きましたが・・・

♪通常、交響曲の各楽章は、しっかりと終わりを表現します。例えば、第1楽章があまりに壮大に終わるケースでは、全部の曲が終わったと思って拍手する人が出る場合もあります。しかし、第九の1~3楽章は全て余韻を残して、次の物語(楽章)につながるように終わっています。例えば、第1楽章は、力強い「勝利の終結」に聞こえますが、調性が短調のまま終わり、苦しみから解放されない終わり方です。これが次の楽章や第4楽章の“問い直し”につながります。第2楽章は、形式的には完結しているようですが、「感情的な収束」がありません。この「宙吊り感」が次楽章への橋渡しとなります。第3楽章は、「完結」よりも「静寂」へ向かう終止です。和声は安定していますが、音楽的には「まだ何かが残されている」ような印象を与えます。第4楽章でこの静寂が「否定」されることにより、内省の否定→歓喜の肯定という構造が際立っています。

それに関連して調性もうまく使われていますね・•・

♪この曲は、暗く重々しい雰囲気の二短調から始まり、第1楽章は二短調のまま終わります。第2楽章も戦いは二短調、中間部の明るい部分はニ長調です。第3楽章は長調に転じ、希望や癒しの響きが支配します。第4楽章は、二短調の混沌から始まり、やがて二長調に転じて「歓喜」に到達します。

♪ベートーヴェンは、調性の特徴を利用して、見事に音楽物語を作り上げているのです。

「第九」以降、“第9交響曲を作曲すると死ぬ”と言う都市伝説があるとか…

♪その都市伝説はありますが根拠はありません。確かにマーラーやブルックナーが9番目の交響曲を最後に亡くったため、そのような伝説ができましたが、9曲以上の交響曲を遺している作曲家はたくさんいます。でも、9曲もの交響曲を作曲することは、そのくらいすごい事なんですね。

「第九」の初演で、耳の聞こえないベートーヴェンを振り向かせたという話・・・

♪初演の時には聴覚を完全に失っていたベートーヴェン。当日は各楽章のテンポを示す役割で正指揮者の補助をしていました。演奏終了後、聴衆の大きな拍手に気が付かなったため、ソリスト(アルト歌手)が彼を振り向かせたところ、やっと熱狂する聴衆に気が付いたという話しが残っています。

これがわかるとさらに面白い!第九における器楽(オーケストラ)・ソリスト、合唱の位置づけ

ベートーヴェンは、第九の中で、器楽(オーケストラ)・ソリスト・合唱に厳格なポジションを与え、それぞれに意味を持たしています。ソリストと合唱の位置づけは前ページで解説しましたが、さらに器楽も含めて度解説いたします。これで第九を10倍楽しめるかもしれません!

器楽

第1~第3楽章、および第4楽章冒頭は器楽だけの演奏で構成されていて、人間の「理性」「混乱」「希望」「祈り」など、言葉では表せない感情の部分を描いています。

第1楽章は「混沌」「創造の苦悩」、第2楽章は「運命との対峙」、第3楽章は「理想とする世界への祈り」と解釈されます。しかし、第4楽章の冒頭では、過去の3つの楽章の主題を再提示するもののそれを否定し、器楽では「真の歓喜」に至ることができない限界点に達したことが暗示されます。

つまり、器楽は人間の根源的な部分や普遍的で言葉にできない「抽象的な魂の声」「目覚める前の個人」としての象徴です。

ソリスト

ソリストは、個人の目覚め、理念や意志を現す具体的な声を表します。例えば、第4楽章で初めて登場するバリトン独唱は、器楽に対して「おお、友よ、そんな音ではない」と語りかけ、新しい世界を指し示します。ここでは、抽象的な器楽に対して、「言葉」や「理念」を持つ個人の声が立ち上がり、全人類に語りかけます。

ソリストは、人間の根源的・抽象的な感情から、具体的な「言葉」「理念」を持った主体(個人)の象徴と考えることができます。

合唱

合唱は、個人の集合体である民衆であったり社会全体を象徴しています。

個人(ソリスト)の呼びかけに応え、民衆が共鳴し、共に歌い広がっていきます。歓喜の歌詞は「すべての人は兄弟になる」「神のもとですべては一つになる」といった人類の普遍的な自由・平等・友愛の理念を強く表します。これはまさにフランス革命の理念であり、シラーの思想、さらにはフリーメイソン的な友愛の思想と共鳴しています。

ベートヴェンがこれらに強く影響を受けていたことは既に解説しました。

まとめ

器楽 : 魂の声・内面的な苦悩や探求・目覚める前の個人

ソリスト : 言葉や理念を持った個人・目覚めた個人

合唱 : 共鳴した民衆、全ての人類が一つになった理想社会

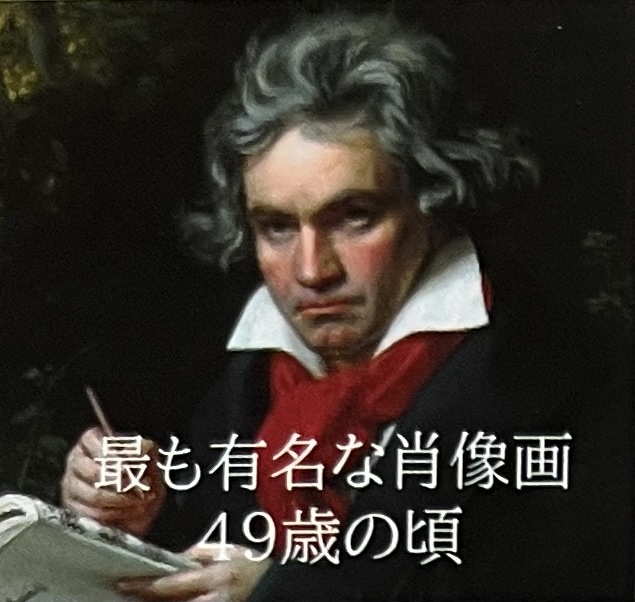

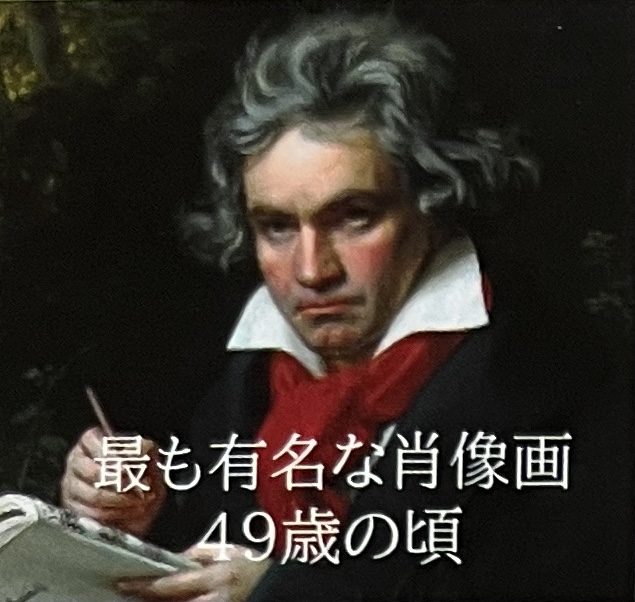

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)

革命家とも呼べる芸術家で、古典派からロマン派への扉を開いた作曲家とされています。音楽の形式や内容に自由と個人の感情を込め、貴族や教会のためだけでなく、人類全体に語りかける音楽を目指しました。「交響曲第3番(英雄)」や「第九」などに象徴されるように、自由・平等・友愛の精神を音で表現しました。

20代後半から重い耳の病に悩まされ、晩年には完全に聴力を失いましたが、それでも作曲を続け、多くの作品を遺しました。聴力を失っても作曲を続けられたのは…・・(1)楽譜を見ればすべての楽器の音が頭の中でリアルに鳴っているような内的聴覚を持っていました。(2)作曲に際しては、膨大な数の作曲ノート(スケッチ帳)を記録しながら作曲しました。(3)骨伝導の器械でピアノの音を聞いていたようですが、晩年はそれすら聞こえなくなり、完全に頭の中だけで作曲しました。

彼は耳が聞こえなくても、自分は芸術によってのみ生きるという信念、音楽家としての使命を持ち、人類に向けてのメッセージを最後まで発信し続けた偉大な作曲家です。

コメント